Part2 Section 03 リバネス

アプリ連携をフル活用し、すべての情報をSlackに集約

吉田丈治 氏

株式会社リバネス 取締役CIO

東京工業大学大学院総合理工学研究科修了、修士(工学)

リバネスの設立から参画し、プロモーション・メディア開発事業、マーケティング事業等を手掛ける。その後Google Workspace、Salesforce、Slack等のSaaS導入を手掛け2014年より現職。2019年より事業へのAI活用を開始。ITインフラの実装・活用によってリバネスを加速させ、SlackおよびSalesforceの導入5年で売上高3倍、利益15倍の成長を達成。

社内外のコミュニケーションインフラとなっているSlack

リバネスは2002年に創業したベンチャー企業だ。研究者のみで経営される同社では半数が博士号を持っており、科学技術を軸にした事業を行っている。教育事業では最先端科学と教育現場の接続をアレンジし、創業支援事業では大学発ベンチャーと大企業とを接続した社会課題の解決に尽力する。

例えば、OA機器などを扱うコニカミノルタと協業しての取り組みでは、新入社員が中高生に向けてコピー機の仕組みをレクチャーし、静電気という身近な科学に興味を持ってもらうプログラムを実施。「多くの生徒に技術に興味を持ってもらいたい」という思いから、理科が好きではない生徒向け、得意な生徒向けと2つのコースを用意した。

このように、パートナーとなる企業や団体の持つ課題を理解し、教育プログラムを提供するターゲットに合った提案をするために、社内外での密度の高いコミュニケーションが必要となる。そのためのツールとして、活用されているのがSlackだ。

社内はもちろん外部とのやりとりもSlackコネクトを利用し、バックオフィスにもかなり活用しているという。

オープンなコミュニケーションを求めてSlackを導入

以前のリバネスでは、社内のコミュニケーションツールとして「Googleハングアウト」を利用していた。ただしハングアウトは1対1のコミュニケーションをベースとしたサービスだ。グループチャット機能やGmailと連携したメッセージ検索機能はあるものの、グループに招待されないと会話の内容を見られず、入りたいグループを検索できるわけでもない。

「組織全体の風通しを改善し、より情報共有を促したいと考えていたときに知ったのが、Slackでした」と吉田氏は語る。Slackではチャンネルの検索も容易で、オープンチャンネルであれば誰でもやりとりを見られる。社内でどのようなプロジェクトが走っているのか確認しやすく、チャットを追えば進捗も確認できる。こうした「オープンなコミュニケーションを促進する」という面が、Slack導入の決め手となった。

吉田氏は、「すべての情報をオープンにして共有すること」のメリットを地道に説いていったという(Zoomによる取材中)。

Slackを導入した後の「意識改革」にも時間を割く

ベンチャーと聞くとSlackが当たり前に導入されて活用されてきたのだろうと思ってしまうが、IT系ではなく研究者が多い同社では、実はそうではなかったという。「研究者は教授などを除けば1人の作業が多く、紙で研究ノートを取ることもあります。デジタルに触れるのは研究結果を論文としてまとめる部分だけ、というケースも少なくありません」と吉田氏は言う。

オープンな場での情報共有に慣れない人が多く、Slackを導入した当初はDMの利用率が高かった。「ちょっとしたお願い」をパブリックな場で行う必要はない、という意識が残っていたのだという。

「しかし、リバネスではチームで行う仕事が多く、個人間の頼みごとであってもDMかチャンネルかで、周囲に与える影響が大きく変わります」(吉田氏)

チャンネルであれば、名指しの質問やお願いもほかの人が確認できる。まったく関係ないと思っていた人が解決策を知っている可能性だってある。

また、質問やお願いは潜在的な課題の現れでもある。マネージャーやほかのメンバーが課題に気付くきっかけとなれば、プロジェクトのボトルネック解消にもつなげられる。

「万が一問題が起きても、普段から情報を共有・蓄積していれば、あらためて原因を報告する手間が省けます。報・連・相がなくても、検索するだけで知りたい情報を探せるのです」(吉田氏)

リバネスでSlackのメリットが浸透し始めるまでの道のりは、現在の使いこなしぶりからすると少々意外に感じるほど、地道な取り組みの連続だったという。活動拠点が増えて、社員同士のコミュニケーション不足に皆が課題感を覚え始めたところに、少しずつ「Slackに情報を集約させること」のメリットを説いていった。情報が集まるにつれて徐々に「Slackを使えないと仕事にならない」という意識が広まっていった。

「今までのコミュニケーションでは仕事のスピードに追いつけない、と伝えていきました。社員の平均年齢が30代で、新しいことへのチャレンジを好む傾向にあったのも追い風となりました」(吉田氏)

KNOW-HOWマニュアル代わりとなる「ヘルプ」チャンネル

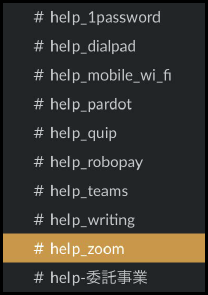

情報やノウハウの共有を促すために、リバネスでは「help」チャンネルも用意している。「help_商談の承認フロー」のように事務的な確認ができるチャンネルや、「help_zoom」(Zoomの使い方)などツールの使い方を聞けるチャンネルもある。また、提案の文言をほかのメンバーに確認してもらえる「help_writing」(文章の書き方)のように、仕事に直結するノウハウが自然と集まるチャンネルも用意されている。

Slackで「help」と検索すれば、疑問を解決してくれそうなチャンネルが見つかるようになっているのだ。「分厚いマニュアルを作るよりも、ヘルプチャンネルを充実させるほうが、聞くほうも聞かれるほうも楽なのでは」と吉田氏。過去の事例を蓄積し、わからないことは気軽に聞けるチャンネル設計も、Slackにすべてを集約するうえで欠かせない。

疑問はすべて「#help_」とプレフィックスをつけたチャンネルに集約。

最初にヘルプを用意するのでなく、Slackでのやりとりを通してFAQやノウハウが蓄積されるようにしています

ほかのツールのデータも徹底してSlackに集約

社内の連絡はすべて1つのワークスペース内で完結させているリバネス。チャンネル数は1,000を超えるが、必要がなくなったチャンネルはアーカイブしている。現在アクティブなチャンネルは300程度だそうだ。

主なチャンネルは大きく3種類に分けられる。役員会での決定事項や採用情報、週報など会社全体に告知するオフィシャルチャンネル、事業部ごとのチャンネル、そして事業部を横断したプロジェクト単位のチャンネルだ。チャンネルの検索性を高めるために、事業部やプロジェクト名をプレフィックスとして頭に付けるなどの工夫もしている。

「すべての情報をSlackに集約するため、電話の取次用チャンネルも作りました」と吉田氏は語る。代表電話への電話は外部のコールセンターにアウトソーシングしており、電話の内容はメールで送られてくる。すると「電話の取次」チャンネルにその内容が転送される。人名が入っていると、その人に向けて投稿されるプログラムを開発したという。

Slackを活用する意識を根付かせるために、ほかのツールを開かなくてもいいくらい徹底的にSlackに情報を集約する。「地味なやり方ですが、IT企業でなくても参考にしやすいと思います」(吉田氏)

ツール間の連携は「省力化」を意識

リバネスでは企画や営業など、それぞれの仕事に専念できるよう、SaaSを積極的に活用している。特に手厚くSlackと連携させているのが、クラウド上で顧客管理や営業支援ができる「Salesforce」(セールスフォース)だ。

問い合わせメールをSalesforceで一元管理することで、顧客から連絡が来た際はSlackで担当者に宛ててメール内容が投稿されるように設定されている。

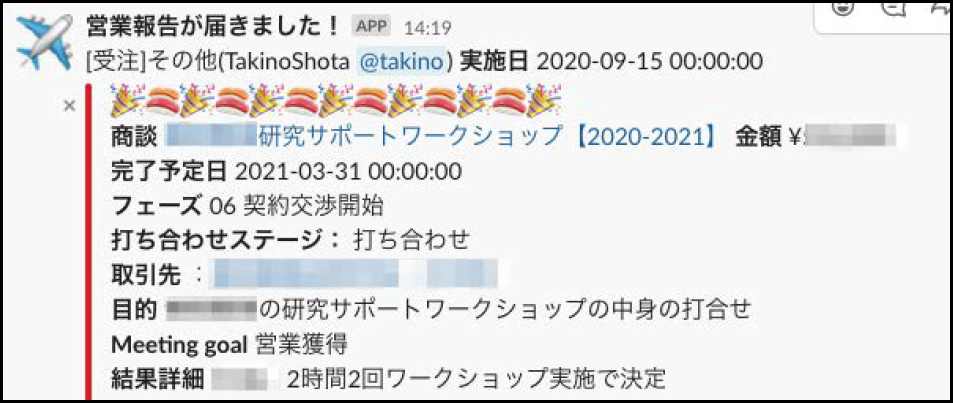

「承認ワークフローも手間を減らせるよう、Salesforceにまとめています。契約書などが承認されたら自動的にSlackに通知が飛びます」(吉田氏)と言うように、営業報告や商談内容の共有も、Salesforceに入力するとSlackで通知が流れる。受注が決まるとお祝いの意味で寿司の絵文字が飛び交うそうだが、これも自動化されているというから驚きだ。

複数のサービスを活用しても、それらの画面を行ったり来たりするのは非効率だ。情報はできるだけSlackに集めることが、省力化につながる。「いろいろなサービスを開かなくても仕事ができるようにアプリ連携は欠かせない」と吉田氏は言う。そのため、リバネスではSlackと連携できないサービスは選ばず、どうしても必要な場合は自分たちでプログラムを開発して連携するという徹底ぶりだ。

「ほかのサービスのダッシュボードを見なくても、Slackですべて完結できるのが理想ですね」(吉田氏)

アプリ連携で営業報告を自動通知

アプリ連携により、Salesforceに登録した営業報告は自動でSlackにも共有される。営業の受注報告では詳細な内容が通知されるほか、受注を祝う寿司の絵文字で気持ちを盛り上げる。

人が面倒と感じることはBotでとことん自動化

Salesforce上でも、勤怠の打刻や営業報告書などは各社員が手入力する必要がある。人力である以上、抜け漏れは必ず起きてしまう。しかし、サービスをきちんと使えているかのチェックを人力で行うのも本末転倒だ。

「こうした人が面倒だと感じることは、自社で開発したBotにやらせています」と吉田氏。勤怠や週報などのリマインダーが自動的に飛ぶようにBotを作ったそうだ。例えば、出社時に打刻を忘れた場合、Botから「今日は何時に出社しましたか?」とメッセージが飛んでくる。そこに「0900」(9時0分)のように4桁の数字を入力すれば、打刻修正ができる仕組みだ。

細かな情報共有をBotに任せることで、社員同士のコミュニケーションの問題も減らせるという。リバネスでは社員の出勤情報をGoogleカレンダーに記載しており、Slackと連携させて毎日決まった時間にBotが「今日休みの社員リスト」を投稿してくれる。

「休みの人を宛先に指定しようとすると、『この人は今日休みです』と通知が出るようにもしました。どうして返事が来ないんだ、という不満を生まない工夫です」(吉田氏)

また、Botの活用法は社内の情報整理だけではない。指定したキーワードを含んだニュース記事などが収集できるサービス「Googleアラート」と連携し、クライアントの社名を含んだニュースを収集するBotもある。そのほか、Appディレクトリからインストールできる日経電子版のニュース共有App「NIKKEI for Slack」も利用して、営業活動に生かせる情報をSlack上に集めている。

KNOW-HOWBotに会話を邪魔されないよう「通知専用チャンネル」を活用

Slackに集約した情報を、見やすく整理するにはどのようにすればいいのだろうか? 「情報が多すぎると見なくなるので、不要な情報は削ぎ落として共有します」と吉田氏は語る。電話や週報、営業報告などの通知はBotが行うが、事業部やプロジェクトのチャンネルとは別に通知専用のチャンネルを作ることで、Botによる通知が会話の邪魔にならないようにしているという。

コミュニケーションの場とリマインドの場を分けることでチャンネルの役割がより明確になり、どこに何の情報が集まっているのか見分けやすくなるのだ。

チャンネルごとに通知のオン/オフを設定し、必要な情報を見逃さないようにします

Slackを基軸に社外とも円滑なコミュニケーションを

リバネスでは社内連絡用のワークスペースのほかに、外部パートナーとのコラボレーション用のワークスペースを利用している。プロジェクトの立ち上げ時には、Slackコネクトでチャンネルを共有してのコミュニケーションを提案するという。リバネスが有料プランでSlackを利用しているため、パートナーがSlackを使っていなくてもゲストアカウントを発行できる。パートナーにとっては、導入のハードルが低いといえる。

「ベンチャー企業さんの多くは、円滑なコミュニケーションを求めて積極的に導入してくれます。一方で、大企業になるとなかなか導入いただけない場合もあります」(吉田氏)

Slackでのコミュニケーションを軸にしていたことで、新型コロナウイルスの影響によるテレワークへの対応もスムーズだったそうだ。「出社できるようになると、会議室が足りない、オフィスがうるさくて集中できないといった声があがるほどでした(笑)」と吉田氏は語る。

リバネスでは40社近くもの企業とコラボ用のワークスペースでコミュニケーションを取っているが、すべてをSlackで済ませているわけではない。必要に応じてビデオ会議や対面での打ち合わせも行う。特にパッションを伝えたい企画提案の場合は、顔を見ながら話すようにしているという。

Slackの解析データも活用

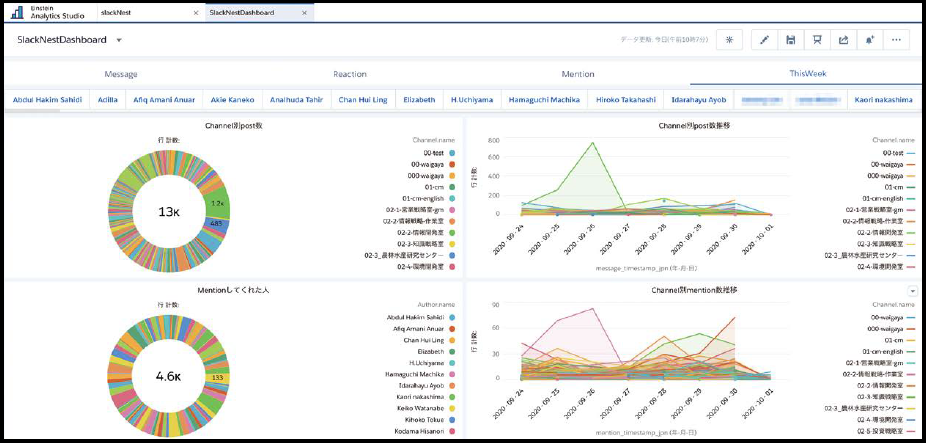

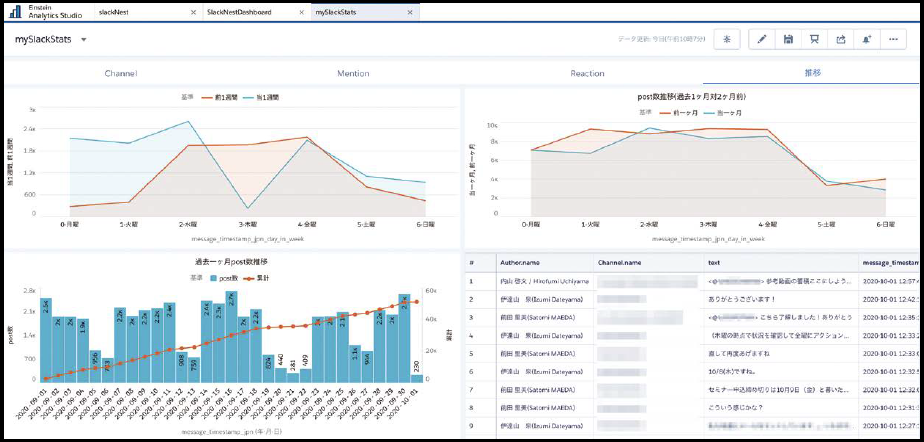

Salesforceとの連携で興味深いものを見せてもらった。次ページの図のような、Slackでのコミュニケーション状況を可視化する機能だ。解析したデータは、社員を評価する際にも参考になるという。

「新入社員であれば、メンターとなる存在がいるのか、メンターと日常的にコミュニケーションが取れているのか。経験を積むにつれて、コミュニケーションの幅が広がっているのか。すべて定量的なデータで示されるため、評価される側も納得感が強いと思います」(吉田氏)

ただし、このツールの第一目的は「内省を促す」ことにある。「管理や監視を強めてもよい影響はないので、自己を振り返るためのツールとして使ってもらっています」と吉田氏。Slackでのコミュニケーションだけでなく、コミュニケーションのデータすらも活用するとは、まさに研究者ならではの発想だと感心した。

Slackのデータからコミュニケーションの濃度を可視化

SalesforceのAI「Einstein」を使ったSlackの分析。自分がどのチームとどれくらいコミュニケーションを取っているかが一目瞭然となる。Slack社でも、メンバーのアクティビティを分析する類似の機能「Remote Employee Experience Index」が提供される予定。リバネスと同じ取り組みが気軽にできるようになるだろう。

「省力化」のためのSlack活用は見習いたい姿勢

リバネスはITに特化したベンチャー企業ではないが、IT企業と遜色ない、あるいはそれ以上にSlackを使いこなしている印象を受けた。

多くの活用術がSlackに情報を集約して業務をスピードアップする、省力化する、という目的に基づいて行われてきたのが印象的だ。

いきなりすべてをまねるのは難しいが、より効率よく、そして気持ちよく仕事ができるように、という意識で、技術的に取り入れやすいものから、取り入れてみるのがいいのではないだろうか。

例えば、常に情報収集してアンテナを立てていたい業務では、Appでニュースを収集することでSlack内に情報を集められる。ヘルプチャンネルや通知用チャンネルは、チャンネル作成の工夫で情報を整理できるので、誰でも取り組みやすく効果的だ。目的がわかりやすいためチーム内にも説明しやすく、浸透していきやすいだろう。

※「Slackデジタルシフト」の取材は2020年8~9月に、ビデオ会議を利用して行っています。