Part2 Section 04 SOMPOシステムイノベーションズ

組織全体の大きな負担だった会議をオンライン化して改革

内山修一 氏

SOMPOシステムイノベーションズ株式会社 代表取締役社⻑

1989年に日本アイ・ビー・エム株式会社でキャリアをスタートし、2013年に日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社に入社。2017年に損害保険ジャパン日本興亜株式会社に入社し、SOMPOシステムイノベーションズ株式会社取締役副社長執行役員、2018年4月に現職に就任。「未来革新プロジェクト」の成就を目指し、社内の改革に取り組む。

2,000人で取り組む巨大プロジェクト

SOMPOシステムイノベーションズはSOMPOグループの企業だが、その出自は少々特殊だ。まず同社の成り立ちに触れておこう。

同社の設立前から、損害保険ジャパンのシステム開発・運用を行う会社としてSOMPOシステムズが存在していた。それとは別に、基幹システムを刷新する「未来革新プロジェクト」の推進のため、2015年に日立製作所との共同出資で設立されたのがSOMPOシステムイノベーションズだ。

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で、「デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めないと、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性がある」という警告が行われた。いわゆる「2025年の崖」だ。同社は、このレポートに先んじて、グループのDXに取り組んでいる。

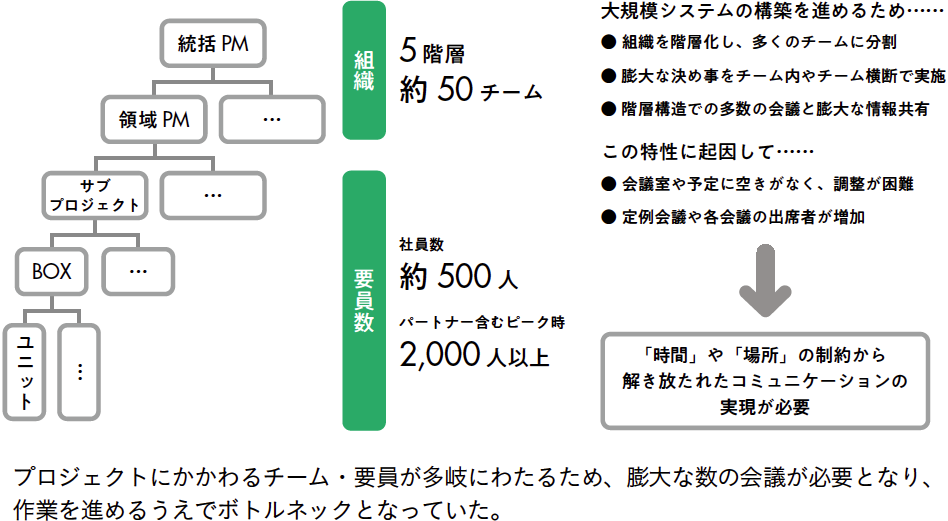

同社のプロジェクトは、2,000人以上にも及ぶメンバーが一体となって取り組む長大なものだ。なおかつ、次々と新しいルールや仕様を決める必要がある。もちろんそれらは1人で決定できるものではなく、メールや会議といったコミュニケーションにかけるコストは増大する一方だったという。

増加の一途をたどる会議とコミュニケーションのコスト

一般的にITシステムの開発では、全体を包括的に管理・設計する上層から部分ごとのプログラムを開発する下層まで、複数階層のチームが存在する。もちろん、全員で1つのシステムを作り上げるには、互いが密に連絡を取って進めていくことが欠かせない。

SOMPOシステムイノベーションズでは、ピーク時には2,000人以上が、5階層の約50チームで、1つのシステムの開発に取り組んでいる。これだけチームが分かれていると、情報共有だけで多大なコストがかかる。上層で策定した仕様を下層のチームに周知したり、下層で発見した問題を上層に共有し、対応策を検討して再び下層に周知したりといったやりとりに、膨大な会議が必要になっていた。

「チームのリーダーの予定が、1日中会議で埋まってしまうのもよくあることでした。それに加えてチーム内の情報共有も必要となり、リーダーはそれだけで疲弊していたのです」(内山氏)

また、多くの仕事は、会議のスケジュールに合わせて進行してしまう。ちょっとした検討や意志決定が次の会議まで持ち越され、仕事の進行がどんどん遅れていく......こういった経験は誰しもあるだろう。

会議に関する諸問題を解決するため、内山氏が主導してSlackの導入が行われた。ただし、同氏も当初からSlackを積極的に導入しようと考えていたわけではなかった。

「数年前は"イカしたチャットツール"くらいの印象。『Slackを使えばコミュニケーションがカジュアルになる』と聞いても『へえ、そうなんだ』と思うくらいで、それほど興味は湧きませんでした」(内山氏)

そのようなSlackに対する内山氏の印象は、手前味噌ながら筆者の講演で「Slackはオンライン会議室」という話を聞いて一変したという。会議をSlackを中心にした情報共有や議論に置き換えることで、大幅な省力化が期待できる。同社における会議や情報共有の量を考えれば、その効果は絶大になるだろうと内山氏は判断。Slackの導入に向けて動き始める。

Slack導入前に抱えていた課題

Slackのオープン志向が導入の決め手に

Slack以外のコミュニケーションツールは、選択肢に入らなかったのだろうか? 例えば、金融業界ではSharePointなどマイクロソフトのツールを採用する企業が多いため、Microsoft Teamsを導入するのが自然にも思える。

そう話を向けると内山氏は「確かに社内で『なぜMicrosoft Teamsではないのか』という声はあった」と認める。さらに「メールやファイル管理にはGoogle Workspaceを使っているため、普通に考えればGoogle Chatが第一候補」という状況だったそうだ。

しかし、内山氏は情報共有すべきメンバーが非常に多い同社においては、「情報をオープンにする」という志向を前提に設計されているSlackが最適なツールだと判断した。

内山氏にはSlackを選んだもう1つ別の理由もあった。小さな変更にも膨大な手順や会議が必要になる超大型プロジェクトを進めているうちに、社内に管理志向が強まり、事なかれ主義や"やらされ感"がまん延しているように感じられた。「社員の顔が楽しそうじゃなかった。ハッピーに感じられるような環境を作らないと仕事は速く・よくならないと感じたのがいちばんの動機でした」と内山氏。そのため、外部とのコミュニケーションや多様なアプリケーション連携がやりやすく、オープンなイメージが強いSlackを選択したそうだ。

「ちゃんと効果が出るの?」の声に応えてテストを実施

SOMPOシステムイノベーションズでのSlack導入において、最大の障壁は経営陣や利用予定の社員からの「ちゃんと効果が出るの?」という声だった。同社では長年にわたって1つの基幹システムを刷新するプロジェクトに取り組む中で、新しいものを取り入れることに対して及び腰になっている面もあったという。

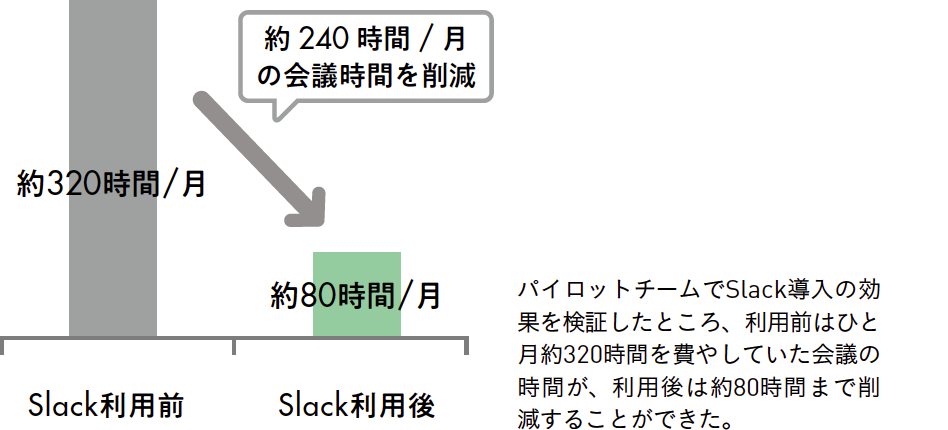

想定する規模でSlackを導入するには金銭的なコストもかかるため、費用対効果に対する懸念もあった。それらに応じるため、内山氏らは「情報共有の会議をSlackに置き換えていくことで定量的な効果が出るのではないか」という仮説を立て、一部のチームでパイロットテストを行った。

その結果、月あたりの会議の時間を約320時間から約80時間に削減することに成功した。このことで多くの人がSlackの効果を認め、導入への抵抗感を引き下げることができた。

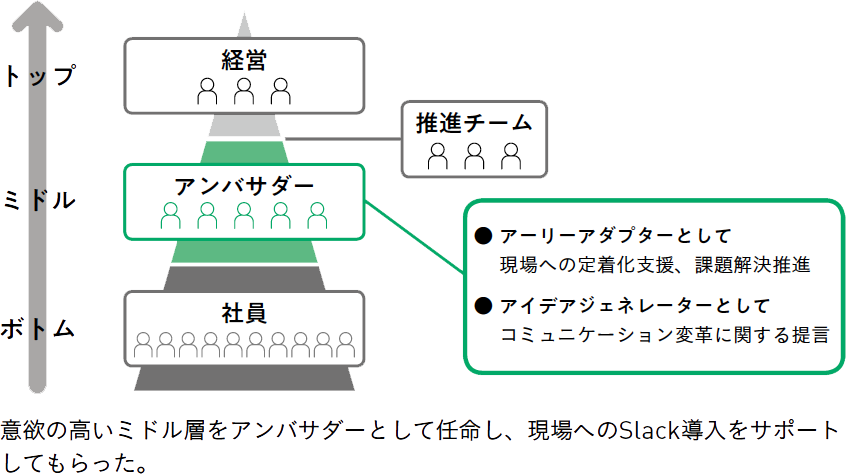

このパイロットテストで社員の納得感を醸成した内山氏は、全社導入へと踏み切る。ただこれも、トップダウンで使用を強制するのではなく、実際に使用する社員が取り組みやすいように心を砕いている。その象徴ともいえるのが、アンバサダーの存在だ。

Slackは、ただ導入しただけでは適切に利用するのは難しい。アンバサダーは、事例を各部門に展開したり、周囲のメンバーに使い方を説明したりといったサポートを行うことで、Slackの浸透を図る重要なポジションだ。内山氏は、社内のミドル層10人ほどをアンバサダーとして任命。彼らはアーリーアダプターとして現場へのSlack導入を支援した。

納得感の醸成とアンバサダーの支援、この2つのサポートが功を奏し、Slackは全社員に無事浸透していくことになる。

Slack導入前に抱えていた課題

KNOW-HOWアンバサダーを設置する

「アンバサダー」とは外交における「大使」の意味だが、デジタルツールなど新しいものの魅力や活用方法をユーザー視点で紹介し、普及の手助けをする人、といった意味合いでも使われる。Slackを組織内で普及させる段階において、組織のメンバーと同じ視点からSlackのよさを理解し、周囲に広めてくれる人を、アンバサダーと呼ぶ。

Slackは、ユーザーである社員ひとりひとりが自主的に使うことが大事で、トップダウンだけではなかなか普及しない。そこで、ボトムアップの普及を加速する意味合いで起用されるのが、アンバサダーだ。

人選は企業が抱える課題や理想とする使い方などにもよるが、既存の仕事のやり方や組織のあり方を変えたいと考えていたSOMPOシステムイノベーションズでは、そうした変革に意欲的なスタッフを起用した。

Slackを「オンライン会議室」として使う なら、ふだんから会議をリードしている人がアンバサダーとして適任ではないでしょうか

セキュリティ面での懸念の声は少なかった

導入にあたりセキュリティ面での課題はあったかと質問したところ、大きな課題はなかったとのこと。もともとGoogle Workspaceなど外部サービスを利用していたため、Slackも導入自体はスムーズであったという。

ただし、運用上の対応はしっかりと行われている。「メインのPCからしかアクセスできないようにする」「ファイルのアップロードはNG」といったルールが定められているそうだ。

情報共有の壁を取り払うためパブリックでの利用を徹底

情報共有や決め事のためのコミュニケーションコストは、パイロットテストと同様に大幅に低下したという。「とにかく拘束時間が減り、そのぶんの時間を仕事のクオリティアップに使えています。また、社内のコミュニケーションがオープンでフラットになっている実感がありますね」(内山氏)

その秘訣は、Slackをパブリックチャンネルで利用することを、できる限り徹底していることだ。パブリックチャンネルでは組織の階層や会議室の収容人数に関係なく、情報を必要とするすべての人が受け取り、その場で疑問点や問題点に関するやりとりもできる。従来は何回もの会議を要していた情報共有や議論が、特別な時間を取らず、非同期で行えるようになった。

一方で、プライベートチャンネルの利用は制限している。

「導入当初は『プライベートチャンネルなんて作らなくていいよ』と言っていたくらいでした。最初からプライベートチャンネルを許容すると、一部の閉じた関係だけで情報が共有され、Slackの意義がなくなってしまいそうでしたから。そもそも、大勢で1つのプロジェクトを進める中でクローズドにしておくべき情報なんてほとんどなく、基本的に全部の情報はオープンでいい」(内山氏)

オープンチャンネルによる情報共有や議論が行われることで、社内の誰がどのようなことに詳しいかが明らかになっていった。このことが、全社の大きなメリットとなる。何らかの課題に直面したときに、詳しい人に尋ねることで有効な情報を引き出しやすくなったのだ。

こうした変化から、社内で注目される人物像も変わってきた。会議が多いときには、人当たりがよくフットワークが軽くて、さまざまな人から情報を聞き出してくる人が特に重宝されていた。

しかし、Slackによって、情報を持つ当人が直接書き込み、注目されることが増えてきた。社内にまだ知り合いが少ない新しいメンバーも、専門知識をきっかけとして注目され、活躍の機会が増やせるようになっているという。

「オンライン会議室」というコンセプトを実現する活動も

会議にかかる時間の大幅な削減を実現している同社だが、内山氏はSlackを「オンライン会議室」として、まだまだ活用できると考えている。

「Slackをうまく使って大幅に会議を減らせているチームと、それほどではないチームで活用度に差があります。感染症対策も考慮し、全社的に会議はビデオ会議中心に移行しています。そのために物理的制約がなくなって会議がやりやすくなっているのですが、Slack上で可能な情報共有などはSlackに移行することで、さらに時間的な拘束もなくせます。可能な限りSlackに移行していけるよう、全社的に取り組みを進めようとしているところです」(内山氏)

その活動の一環として、パイロットチームが非同期コミュニケーションへのシフトを試験的に取り入れている。このチームでは、ビデオ会議の代わりにSlackで共有する情報を増やし、より密接にコミュニケーションを図る取り組みを試行中だ。生産性や仕事の質は向上しているといい、ノウハウが共有されることで、全社でオンライン会議室としてのSlack活用が広がることが期待される。

オンラインで取材に応対してくれた内山氏。「Slackを通してハッピーな職場環境を作りたい」という言葉が印象的だった。

アプリケーションとの連動が今後の課題に

Slackによる会議の改善は一定の成功を収めており、内山氏も「組織が大きいと階層を経てのコミュニケーションや一方的なコミュニケーションにどうしてもなりやすく、中間管理職は伝言ゲーム的なことをたくさんやっていました。今後もSlackを活用してオープンなコミュニケーションを広げることで、負担を減らしていきたいです」と今後を見据えていた。

さらに内山氏は未だ取り組めていないアプリケーション連携を次の課題として考える。Slackとシステム開発ツールとの連携を整備し、保守・運用チームとの連携強化を図ることで、さらなる生産性の向上を達成する見込みだ。

だが、アプリケーション連携より重要なのは、あくまで「これまでのコミュニケーションの形をいかに変えていくか」だと、内山氏は強調する。

「Slackに限らず、生産性を向上するには仕事のやり方を変えないといけません。クリックやキー入力などの定型的な業務をソフトウェアロボットが代替するRPAで作業を自動化......といった話もよく聞きますが、メールや会議といった日々の仕事の進め方にこそパフォーマンス向上の余地があると思います」(内山氏)

会議に焦点を絞って生産性を大幅に向上

パート1でも述べたとおり、情報共有などのための「会議」はオンライン化する恩恵が大きい。SOMPOシステムイノベーションズでは、業務のために外野からすれば驚くほどの会議を要していた。内山氏はまだ道半ばと語るが、すでに効果が定量的に確認され、全社で認識されているので、活用の意識も高まるだろう。今後さらにSlackが浸透していけば、より大幅な生産性向上が期待できる。

Slack導入はトップである内山氏の発案だが、トップダウンにより強制的に導入するのでなく、パイロットテストにより成果を確認し、実際に利用する社員の納得感に強く配慮していることがうかがえる。「Slackはボトムアップでないと広がらない」を持論とする筆者だが、同社の事例は、トップ発でありながらボトムアップ的な形で慎重に広げていく、いい事例だと感じた。

KNOW-HOW情報は流れるからこそ新たな知見を投稿しやすい

Slack上で活発なコミュニケーションが行われると、ログが流れる速度が高まり、必要な情報を見逃しやすくなるというデメリットもある。しかし内山氏は、「プロジェクト内にはWikiもあるけれど、そちらは投稿される情報がなかなか増えない。その点、Slackでは参加メンバーは気軽に情報を投稿している」という。

たしかに、不特定多数の誰かに読まれることを前提としたWikiより、目の前の困っている人に答えるSlackのほうが情報を発信しやすい。

また、情報が流れるからこそ気軽に情報を発信できるという側面もあるだろう。「情報の流れが早いのには良し悪しがあるが、メリットのほうが多い」と内山氏が言うように、ログが流れることを課題とするより、Slackの特性に合わせた情報共有の形を考えていくほうが効果的だ。

Slackでは、情報が流れるからこそ、気軽に投稿できる雰囲気ができるのでしょうね

※「Slackデジタルシフト」の取材は2020年8~9月に、ビデオ会議を利用して行っています。