CHAPTER 1-2

ExcelとBIから見えた課題

データの分析と可視化を実現するソリューションの発展

データから価値を生み出すには、適切なツールで分析する必要がある。そのために数々のツールが登場し、さまざまな解決策が打ち出されてきたが、同時に新たな課題にも直面してきた歴史がある。その流れを振り返ってみよう。

本コンテンツは、インプレスの書籍『最強のデータ経営 個人と組織の力を引き出す究極のイノベーション「Domo」』を、著者の許諾のもとに無料公開したものです。記事一覧(目次)や「はじめに」「おわりに」は以下のリンクからご覧ください。

最強のデータ経営 - 全文Web公開の記事一覧

データの分析と可視化がビジネス価値を生む出発点

企業が扱うデータの量と種類は爆発的に増えたが、それらのデータを活用することには確実なメリットがある。

では、企業にとってデータを「活用」するとはどういうことか、あらためて整理しておきたい。

企業におけるデータ活用の最終的なゴールは、「ビジネスに役立つ知見=インサイトを導き出し、適切なアクションをとる」ことだ。ただ、それよりも手前の段階として、データの塊から必要な部分だけを取り出して精査する「分析」が必要になる。

そして、分析したデータを数字の羅列ではなく、人間が見て理解しやすい形にし、とるべき行動を判断しやすくする「可視化」が求められる。ここで言う可視化とは、表やグラフ、チャートなどの形で、データをわかりやすく表現することだ。「ビジュアライズ」などと言い換えることもある。

多くの人にとっては、データを何らかの形で可視化してはじめて、それが意味する状況を理解することが可能になる。そして、可視化されたデータを通してインサイトを導き出し、アクションがとれるようになる。

Excelは分析と可視化のもっとも身近なツール

ここで現状を振り返ると、実は多くの人が、あるソフトウェアを使ってデータの分析と可視化を行っている。そう、Excelだ。

Excelは極めて多機能なソフトウェアであり、関数を使ったデータの集計、高い表現力を生かした可視化、表とグラフを組み合わせたレポートの作成までがワンストップで行える。

また、その圧倒的な普及率から、ERP、CRM、Web解析、デジタル広告など多くのシステムやツールがExcelで読み込める形式でのデータ出力をサポートしており、たいていの種類のデータが扱えてしまうという高い柔軟性を持っている。業務ソフトウェアとして、もっとも懐の深いツールと言って間違いないだろう。

ただ、こうしたExcelの特徴が、さまざまな課題を生んでいることも事実である。その典型例に、人手によるデータの集計・加工に工数がかかること、レポート作成のノウハウが属人化しやすいことなどが挙げられる。

実際、多くの企業では、Excelでのレポート作成に相応の工数と時間をかけて取り組むことが日常茶飯事となっている。経営者やマネジメント層はリアルタイムにデータを見ることはできず、週次や月次での報告が限度となるため、善し悪しの判断や意思決定に遅れが生じることになる。レポート対象のデータが増えれば、さらに作成の時間が長引くのも避けられない。

また、特定のスタッフがExcelでのレポート作成を担当することで、業務が属人化していく。例えば、ある社員が独自のマクロを組んでレポートを作成していると、本人でなければ更新・修正に対応できない問題が起こりうる。その社員の退職によって週次・月次の報告が止まってしまったら、目も当てられない事態だ。

BIの登場によってデータ活用が新たな段階に

こうしたExcelの課題を解決するため、レポートを人手による作業ではなく、システムやツールによるバッチ処理 で自動作成しているケースもあるだろう。定型化されたレポートであれば有効な解決策だ。

コンピューターにおける処理方法の1つで、事前に定められた作業(ジョブ)を順次実行していくことを指す。

ただ、レポートに新たなデータを追加するなど、フォーマットの改変には対応しにくく、その都度、開発のためのコストもかかる。ビジネスを取り巻く環境が日々変化していくことを考えると、バッチ処理によるレポーティングは、経営上の課題を解決するものとは言い難いところがあった。

多くの企業がデータの分析と可視化に課題を抱える中、2010年ごろから脚光を浴びるようになったビジネスソリューションがある。「BI」、すなわち「Business Intelligence」と呼ばれる製品群だ。

BIとは、さまざまな種類のデータを組み合わせた高度な分析と可視化により、大量のデータからビジネスの意思決定に必要な知見を導き出す手法のことだ。それを実現するためのツールは「BIツール」と呼ぶ。

また、BIの登場によって広まった可視化の表現に「ダッシュボード」がある。これはクルマの運転席や飛行機のコックピットにある計器類のように、複数のグラフやチャートなどを1つの画面に集めたものだ。売り上げとコスト、予算と実績などの数字が一瞥しただけで把握でき、ビジネスの大まかな状況を理解するのに役立つ。大局的な視点でデータを見る必要がある経営層にとって、ダッシュボードはデータの可視化における1つの完成形とも言える。

コストと人材不足がBI導入のネックに

データ活用に悩む企業にとって、BIは特効薬となるように見えた。しかし、登場初期のBIは非常に高価かつ難解で、潤沢な資金を持ち、高度な技術を備えた人材を雇える大企業だけが使えるものだった。

その高度な技術を備えた人材が、日本では2010年以降によく聞かれるようになった「データサイエンティスト」 や「データアナリスト」と呼ばれる職種の人々だ。BIの活用には、彼らが持つデータ関連の専門知識が不可欠だった。

一般に、データ分析に加えて統計学や数学、AI・機械学習、プログラミングなどの専門知識を持つ人材とされる。

ただ、そもそもデータサイエンティストを雇用したり、自社で育成したりすることが難しい。その上、データから価値ある知見を導き出すには、分析のスキルだけではなく、自社のビジネスにも精通している必要がある。BIが一足飛びには普及しなかった理由は、そのコストもさることながら、人材不足によるものも大きかった。

BIと併せて理解すべきDWHとETL

BIと同時期に登場し、役割の似たビジネスソリューションとして、データの集計・分析を目的とした大規模なデータベースである「データウェアハウス」、通称「DWH」(Data WareHouse)がある。

DWHは日々生成されるさまざまなデータを時系列に記録し、それらの関連性を洗い出すことで知見を得ることを可能にする。例えば、製品の受発注に代表されるトランザクション のデータと顧客のデータを関連付けることで、どのような属性を持つ顧客に、どのような製品が売れているのかといった傾向が明らかになる。

本来は「一連の処理」といった意味だが、近年ではECにおける個々の受発注や購買に関するデータを指すことが多い。

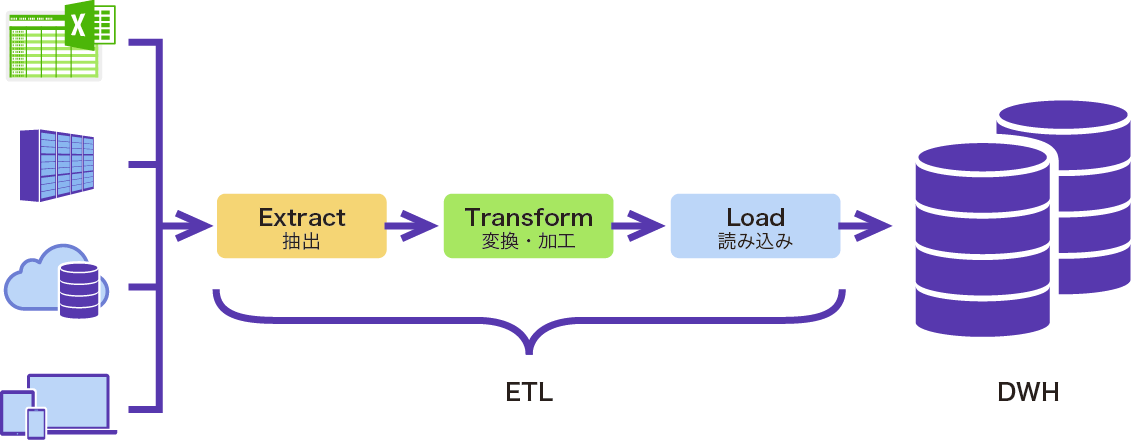

このDWHに対して、さまざまなデータベースからデータを転送するための仕組みは「ETL」と呼ばれる。「Extract」(抽出)、「Transform」(変換・加工)、「Load」(読み込み)の頭文字をとったものだ。

先ほどの例で言えば、受発注のトランザクションデータと顧客の属性データは、別々のデータベースに異なる形式で記録されているのが普通だ。これらのデータベースから必要なデータだけを抽出し、それぞれを関連付けて分析できる形に変換・加工した上で書き出し、DWHに読み込むまでの一連の行程を担うのがETL、ということになる。

ETLとDWHのイメージ

DWHとETLはデータの「集約」や「統合」を可能にするソリューションであり、分析と可視化を担当するBIツールとセットで考えるべきだ。そして、どちらも有効に利用できなければ、経営上のメリットに結びつけるのは難しい。しかし、DWHとETLの導入自体にも、企業には高い技術力が求められる。

実際、DWHのパフォーマンスに頭を悩ませる企業は多い。多く見受けられるのは、データ量やユーザー数の増大によって処理速度が低下し、特定のレポートを見るだけでも数十分を要するといったケースである。これだけ時間がかかると、頻繁にデータをチェックしようという気持ちが失われても仕方がない。

こうした課題を解決するため、圧倒的な処理能力を備えたストレージ製品なども登場してきたが、数千万円から数億円という投資コストがかかる。それに見合うビジネスメリットを生むのは難しく、導入のハードルは極めて高かった。

BIを一気に身近にしたセルフサービスBI

BI、DWH、ETLは本来大がかりなシステムであり、使いこなすにも相応の知識が求められる。これに対し、導入のハードルが低く、それほど知識がなくても使いこなせるBIツールが、2015年ごろから登場し始めた。デスクトップBI、または「セルフサービスBI」などと呼ばれるビジネスソリューションである。

セルフサービスBIの草分けであり、代表的な製品と言えるのが米Tableau Softwareの「Tableau」(タブロー)だ 。TableauはExcelなどと同じくWindowsやMacで動作するソフトウェアであり、Excelのファイル、CRMやWeb解析などのシステムやツールに接続し、それらのデータを統合した上で分析・可視化する機能を持つ。

また、米Microsoftが提供する「Power BI」も、セルフサービスBIとして勢力を伸ばしている 。最大の特徴は、多くのビジネスパーソンにとって馴染み深いExcelがベースとなっていること。もともとはExcelのアドインとして提供されていたが、現在では独立したソフトウェアの「Power BI Desktop」となり、さまざまな種類のデータの処理と分析、レポートの作成などが行える。

安価で導入でき、技術面のハードルも低く

Tableau、Power BIといったセルフサービスBIに共通するのが、「自分のPCで実行できる」という点だ。

それ以前のBIツールは高価なサーバーが必要であり、環境を構築するだけでもかなりのコストがかかった。しかし、セルフサービスBIは社員が自分のPCにインストールするだけで使うことができ、従来のBIよりも安価である。導入のハードルは圧倒的に低くなった。

使い勝手にも配慮されており、データ分析の専門的な知識がなくても、ある程度は使いこなせるような工夫が盛り込まれている。例えば、Power BIは対話型のUI により、ステップバイステップで可視化の作業を進められるといった具合だ。

セルフサービスBIの登場は、「BIは難しい」「高価すぎて導入できない」といったマイナスイメージを払拭した。現在ではデータ活用を積極的に推進する企業において、主に部門レベルでの導入が進んできた段階だと思われる。

「ユーザーインターフェース」(User Interface)の略。

セルフサービスBIが企業全体に広まらない理由

ただ、それでも「BIは多くの企業に浸透した」とは言い難いのは、BIの利用が全社的に定着し、経営層における意思決定にまで影響を与えているケースが少ないからだろう。

根本的な課題として、社員のデータに対する理解が欠如している企業は多い。自社のビジネス、あるいは自分の業務において、データを活用することがどのようなメリットを生むのかが理解できていなければ、新たな業務としてBIに向き合うモチベーションが生まれないのも無理はない。

この課題を乗り越えるには、BIを社内に根付かせるべく、部門を超えて活動する「旗振り役」が必要だ。データ分析によってもたらされるメリットを社内で説き、それをBIで実現できることを説明する取り組みがないままツールだけを提供しても、全体的な定着には結びつかないだろう。

また、せっかくセルフサービスBIを導入しても、「データを可視化しただけ」で終わっているケースも散見される。確かにBIツールを活用すれば、単一のデータだけでなく異なる種類のデータを関連付けた上で、視覚的にわかりやすいレポートを効率的に作成できる。しかし、いかに美しく可視化できたとしても、それが新たなマーケティング施策や営業活動、さらには事業方針の転換といった「アクション」に結びつかなければ、データが大きな価値をもたらすことはない。

データ活用の推進ではアクションと定着化が鍵に

データの分析と可視化からアクションに結びつけることの重要性は極めて大きい。そもそも、可視化自体は目的ではなくプロセスであり、それに基づくアクションが成功することではじめて、ビジネスの果実を得ることが可能になる。単にデータを見るだけでは現状把握にすぎず、コストをかけてツールを導入する意義は薄い。

また、データ活用に取り組むのは一部の社員だけで、全社的に広まらないというのもよくあるケースだが、これでは大きなビジネスインパクトは生まれない。

BIによって企業のデータ活用は大きく前進したが、新たな課題も浮き彫りになった。その課題とは、データの可視化からアクションが生まれなくては意味がないこと、そして、全社的な定着によってビジネスインパクトを最大化する必要があることの2点だ。これらを視野に入れることが、データ経営を目指すうえで欠かせないことを強調しておきたい。